Министерство образования и науки России ответило на требования преподавателей отменить УМК и дебюрократизировать сферу образования. Об этом статья докт. соц. наук, доцента кафедры общей и этнической социологии Казанского федерального университета Искандера Ясавеева.

Одна из особенностей ситуации в российских вузах и школах в настоящее время — беспрецедентная бюрократизация. Значительная и постоянно растущая часть времени преподавателей и учителей уходит на разработку программ, подготовку отчетов, заполнение всевозможных форм и таблиц. Об этом свидетельствуют опыт коллег и знакомых мне учителей и множество дискуссий в профессиональных сообществах.

Парадоксальность положения дел заключается в том, что одновременно от преподавателей высшей школы руководство университетов и Министерство образования и науки ожидают научных прорывов и роста числа публикаций в высокорейтинговых международных журналах, словно забывая о том, что время — это ограниченный ресурс.

Возмущает не только объем бюрократической работы, но и — прежде всего — ее бессмысленность. Один из самых возмутительных случаев — требования разработки так называемых УМК, учебно-методических комплексов по дисциплинам.

В эти комплексы должны входить (цитирую в качестве примера распоряжение ректора Казанского федерального университета «Об организации процедуры аккредитации отдельных образовательных программ в 2013/2014 учебном году»):

- выдержка из государственного образовательного стандарта;

- рабочая программа дисциплины;

- конспект лекций, подготовленный лектором;

- методические рекомендации по самостоятельной работе для студентов;

- методические указания по выполнению лабораторных работ;

- методические указания по выполнению рефератов, контрольных, курсовых работ (проектов) по дисциплине;

- контролирующие материалы по дисциплине (тесты текущего и итогового контроля знаний);

- экзаменационные вопросы;

- оригиналы экзаменационных билетов;

- перечень технических средств программного обеспечения и электронных обучающих материалов;

- справочные и дополнительные материалы.

С необходимостью разработки кратких рабочих программ дисциплин не спорит никто, они нужны студентам. Но учебно-методические комплексы, объем которых составляет десятки, а то и сотни страниц, бессмысленны и бесполезны. Значительная часть преподавателей, понимая это и находясь в условиях жесточайшего цейтнота, работает над УМК, как говорят управленцы, «по формальному принципу». Таким образом, учебно-методические комплексы — это не более чем бумажная пыль в глаза.

С другой стороны, УМК — это десятки часов каждого преподавателя, тонны бумаги, неисчислимое количество тонера… Впрочем, латентная функция УМК, на которую указывают некоторые управляющие работники в университетах, может заключаться в обеспечении взаимозаменяемости преподавателей.

Абсурдности ситуации добавляет то обстоятельство, что от преподавателей к аккредитации вузов требуют УМК дисциплин, которые преподавались в прошлом и никогда более преподаваться не будут (например, дисциплин в рамках подготовки специалистов, уступившей место бакалавриату).

В конце 2014 года профсоюзом «Университетская солидарность» был инициирован сбор подписей под петицией с требованием к Министерству образования и науки отменить учебно-методические комплексы по дисциплинам (УМК) и дебюрократизировать сферу образования. Петиция размещена на сайте change.org: http://goo.gl/28QJyo

В течение нескольких недель обращение подписали более двух с половиной тысяч человек из 174 городов, поселков, станиц и сел от Калининграда до Владивостока и от Мурманска до Сочи. Характерно, что совсем недавно петицию стали подписывать преподаватели из Крыма.

Очевидно, что столь большое число подписавших петицию из множества городов и поселений свидетельствует о наличии серьезной системной проблемы предельной бюрократизации в российских вузах, школах, техникумах и колледжах. Значительная часть подписавших обращение указала причины поддержки, которые сами по себе являются свидетельством неприемлемости ситуации.

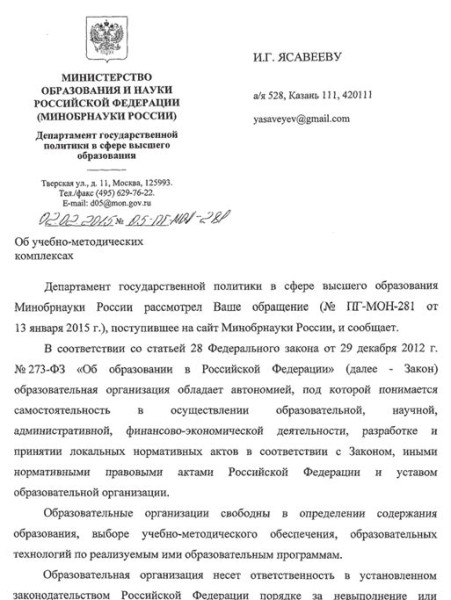

Некоторое время назад от Министерства образования и науки России был получен официальный ответ на петицию (№ 05-ПГ-МОН-281 от 02.02.2015) «Об учебно-методических комплексах». В нем утверждается, что поскольку в соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании» образовательные организации обладают автономией и свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, технологий по реализуемым ими образовательным программам, то вопрос методического обеспечения ныне находится в компетенции самих организаций. Письмо Минобрнауки означает, по мнению ряда членов профсоюза «Университетская солидарность», с которым я полностью согласен, что министерство пытается в настоящее время переложить ответственность за бюрократизацию, запущенную им самим, на законодателей и руководство вузов.

Некоторое время назад от Министерства образования и науки России был получен официальный ответ на петицию (№ 05-ПГ-МОН-281 от 02.02.2015) «Об учебно-методических комплексах». В нем утверждается, что поскольку в соответствии с новым Федеральным законом «Об образовании» образовательные организации обладают автономией и свободны в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, технологий по реализуемым ими образовательным программам, то вопрос методического обеспечения ныне находится в компетенции самих организаций. Письмо Минобрнауки означает, по мнению ряда членов профсоюза «Университетская солидарность», с которым я полностью согласен, что министерство пытается в настоящее время переложить ответственность за бюрократизацию, запущенную им самим, на законодателей и руководство вузов.

Вместе с тем официальный ответ Минобрнауки можно использовать в качестве основания для сопротивления в ситуациях, когда от преподавателей их руководство требует предоставить учебно-методические комплексы дисциплин и конспекты лекций и ссылается при этом на министерство.

На мой взгляд, именно посредством такого повседневного сопротивления бюрократизации — инициирования публичных обсуждений в школах, на кафедрах, факультетах и в институтах, высвечивания абсурдности бюрократических требований, предложения альтернативного порядка решения проблем — можно изменить положение дел.

По материалам авторской колонки «Нет требований — нет проблемы» на сайте Межрегионального профсоюза работников высшей школы «Университетская солидарность». Автор — член центрального совета этой организации.

Находясь в институте «пока еще РАН» знаю, что нас тоже ожидает этот ужас при переоформлении аспирантуры.

Сейчас аспирантуру МОН превратил в ужасную надстройку над высшим образованием, поставив её как «наивышайшее» образование с абсолютно идиотским требованием сдавать посеместровые экзамены с итоговыми госэкзаменами (не путайте с кандидатскими — это совсем другие экзамены) и требованием писать некую квалификационную работу (это не будущая диссертация, это НЕЧТО). Требования по аккредитации и лицензированию же предъявляются одинаковые и к большому университету, и к небольшому НИИ. Даже ФАНО оценило эту проблему.

Хотя, учитывая «структуризацию» институтов РАН, скоро не только некого будет учить, но и некому.

Начальсво ВУЗа задницу порвет, но заставит преподавателя сдуелать в 100 раз больше бумаг. Иначе, зачем начальство себе назначает зарплаты, а преподавателям подачки.

» Стратегия и тактика МОН

http://unisolidarity.ru/?p=3287

согласен с преподом ректораты есть главные проводники этих бесчинств идущих из Мона

ситуация напоминает пионерский лагерь.Когда я работал в нем вожатым, одной из моих задач было за день так измотать детей линейками, зарницами и прочей чепухой, чтобы в 10 вечера они отрубались без сопротивления и задних ног…При этом было не важно как-собирать фантики, лезть на дерево, делать ли зарядку.

Так вот и УМК- это зарница для взрослых….чтоб думали меньше. И наукой не дай Боже серьезно не занялись бы…иначе снесут и ректора и министра этого ….

В РАН история такая же….что до реформ, что после…что при СССР ничего не меняется.

Собственно у нас и есть СССР, только немного покоцаный))) без социальных гарантий. Остальное, как было….

Нет, у нас не СССР. В СССР было много своей придури, но оригами (замена реальности бумажными моделями) не было доминирующим искусством в обществе, возможно отчасти из-за того, что в остутствии компьютеров такое количество макулатуры было сложно произвести. Более того, партийные органы при всей их уродливости обеспечивали определенное прикрепление административных фантазий к объективной реальности. В СССР мы бы проводили собрания по поводу УМК и клеймили бы вредителей с позиций партийной совести и пр. И с высокой вероятностью достигли бы частичного успеха. С моей точки зрения, тактически (абстрагируясь от стратегической идеи) СССР был более здоровой системой, т.к. в нем были некоторые относительно общеизвестные правила игры. У нас же имеет место имитационная демократия (как и в СССР) при отсутствии внятной институализации подменяющего ее аппарата власти. Если СССР был приблизительно = КПСС, то что (кто) такое(й) РФ вообще никто не понимает.

тут не хотелось бы начинать политические рассуждения, ибо дурь берется эта вовсе не из политики, а из пошлого банального отбора блатных на все должности. Это происходило и в СССР, но сейчас приняло характер общепринятого и непрекрытого бизнеса. Лучшие бизнесмены у нас -чиновники. Вот они и дают нам, чем заняться…Ведь о реальной работе и ее необходимостях они понятния не имеют.

Не могу не согласиться с необходимостью дебюрократизации образования, но и не могу согласиться с требованием отмены УМК. Что плохого в том, что у преподавателя в одной папке систематизированы рабочая программа, методические указания к занятиям (иначе как он тогда их вообще проводит), темы курсовых работ (то есть они не придумываются на ходу, а продуманы заранее), программа экзамена (с ней студенты должны быть ознакомлены в начале изучения дисциплины, а не за три дня до сессии), экзаменационные билеты (ведь не за красивые глаза преподаватель ставит оценки)? Если подытожить, то у ответственно относящегося к подготовке к занятиям преподавателя сборка УМК займет не более получаса. А вот если все несуществующие документы высасывать из пальца, то это конечно непосильная работа

А кому польза от этой папки? Либо у лектора это есть в голове, либо нет. В первом случае папка не нужна, а во втором не спасет. Лично я все это подстраиваю каждый год, в зависимости от группы конкретных студентов. Презентации, в которой есть основные тезисы и вопросы, вполне хватает и мне и студентам.

А если это лабораторные работы или задания для самостоятельного решения — то преподаватель тоже все студентам на пальцах объяснит, а потом им даже прочитать вспомнить негде будет?

Презентация — это и есть конспект лекций — значительная часть УМК у Вас уже готова

В том-то и дело, что такие вещи должны делаться по конкретной необходимости, а не по шаблону.

Презентация — это презентация, а конспект лекций — это конспект лекций. А ещё методические указания для студентов по практическим занятиям, МУ по самостоятельной работе студентов, МУ для преподавателя (видимо, пригодится, когда меня уволят) и прочая и прочая…

Да проблема-то не в самих УМК! Их уже все давно сделали. Проблема в том, что каждый семестр приходят новые требования (ФГОС-2, ФГОС-3, ФГОС-3+, институтский ОС… скоро ФГОС-4…) и надо ВЧЕРА переделывать все дурацкие бумажки… Вместо «аудиторной работы» = «контактная работа», эту колоночку слейте с той, а эту — разделите на две… Ой, переделайте еще раз, надо коды другие поставить… Ой, блин, у нас учебные планы поменялись — бегом все бумажки за последние 4 года — переделать!!! Ага, ага, задним числом… Мало одного УМК — каждый год меняются планы, надо по каждому плану свой УМК, даже если по нему не занимались или не будут… Сил нет.

Извините, вы, очевидно, работник министерства и никогда не преподавали, либо, напротив, никогда не видели в глаза УМК. К практике преподавания от 60 до 80% документа не имеет никакого отношения.Остальные 20-40% можно собрать (часов за 6-8) из свои запасов, это правда. Но зачем их собирать еще где-то, если они есть у меня и так, и я ими пользуюсь по мере необходимости?

Что нужно, так это краткая, четкая рабочая программа и приблизительный перечень тем и вопросов. Всё.

Мы с коллегой в прошло году даже не с нуля писали, а редактировали уже готовые УМК — месяц жизни вон, ни выходных, ни праздников. Потому что свои рабочие материалы нужно было подгонять под совершенно непонятно откуда взявшиеся стандарты.

Измотанный преподаватель, как бы ни старался, не может работать в аудитории на должном уровне.. Получается, что вред наносят не только нашему здоровью, но и студентам и образованию в целом.

» у ответственно относящегося к подготовке к занятиям преподавателя сборка УМК займет не более получаса»…

Ну так вот в этом корень цинизма и ответ на все вопросы…

Уважаемый полагает (надо думать,как и все министерство), что программа заполняется путем списывания чужих уже готовых оглавлений, задач и т.п…..тогда действительно полчаса))))

Но ведь именно тогда программа становится полной бессмыслицей. Она просто ворованная.

Почему тогда не написать одну унифицированную программу по предмету????

Почему, каждый, кто преподает алгебру в 10-м классе должен вот эту филюгу тупую как-то заново писать?

И почему я должен налево и направо дарить по полчаса на всякую дурь…

«ВСЕГО ПОЛЧАСА» убитого ЧУЖОГО времени вам не жалко, а попроси вас старушку перевести через дорогу, так небось сломя голову бежать будете от нее, т.к.заняты.

Спасибо за чтение и комментирование моего длинного комментария. Если что, я в министерстве не работаю, я обычный профессор университета, правда, заведующим кафедрой некоторое время работал.

Под ответственным преподавателем я подразумевал того, который использует методические указания на своих занятиях — к лабораторным работам, примеры решения задач, указания к курсовому проекту и т.п. Эти материалы могут быть разработаны самим преподавателем, написаны в соавторстве, или он использует материалы своих коллег. Возможно, в школе кто-то требует от каждого свой набор материалов, согласен, это неразумная трата ресурсов.

В вузах не слышал про обязательное требование личного авторства материалов. Точно есть случаи, когда даже рабочая программа написана одним преподавателем, а реализует ее другой — почему бы и нет.

Говорить, что составление УМК займёт полчаса может только тот, кто его не составлял, либо тот, у кого уже были все материалы, оформленные в соответствии с требованиями бюрократов. А требования эти могут быть сколь угодно замысловатыми. Я не могу, например, в УМК вложить рукописный текст, а набирать математические формулы придётся гораздо дольше, чем полчаса.

Да вопрос даже не в этом! УМК — это показатель абсолютного недоверия администрации и МОН к преподавателю. У меня могут быть все материалы, но почему я должен отчитываться в их наличии перед чиновником, которых ни черта не понимает в преподавании?

Кстати, если бы министерство не требовало наличия УМК, то их наличие не было бы обязательным при аккредитации, а это — не так.

Да, можно с чем угодно спорить, а вот старушка — это точно в цель. так оно и есть.

Андрей Потапов. Еще раз спрашиваю, почему тогда не написать одну унифицированную программу по предмету? И те, кто желает ее модифицировать под себя пусть и делают это, если смогут добиться существенных изменений (которые не заключаются в перестановке фраз и слов).

Лично я не вижу такой возможности для стандартных курсов алгебры, теорвера, матанализа и прочего прочего…Вы что назовете теоремы иначе? Может замените их на какие-то другие? Что вы дурака валяете, как будто не понимаете о чем идет речь?

Никакой работы «по созданию УМК» не совершает не один разумный человек — вся она сводится к секретарской работе по ежегодному переформатированию одной и той же туфты. Кому и зачем это нужно?!!!

Набор задач вам нужен??? Этож хохотать просто над этим можно.

Так возьмите старенький задачник Демидовича 70-го года и решайте, как все мы делали в вузе! Переиздайте его, если нужно — этож какая экономия денег и времени по стране возникнет. Или вы столь гениальны, что напридумываете целый том задач, да еще и за ночь (как это обычно требуется в вузе).

Уважаемый Пипеткин, я выше писал, что как раз по таким дисциплинам, которые читаются многим направлениям, в вузах и делаются общие УМК. В вузе, где я работаю, на кафедрах математики и физики как раз один УМК на всех, точнее их несколько для нескольких крупных групп направлений (больше десяти в каждой группе). Для всех направлений одни темы занятий, одни контролирующие материалы, одни методички.

Про задачи — не понимаю вашей агрессивной реакции. На практических занятиях я использую как готовые задачи из задачника, так и составленные мною с учетом содержания конкретных тем. Для контрольных работ группой из нескольких преподавателей составляем задания. Да, на это уходит больше 30 минут времени. Но это и есть ответственный подход к занятиям. А вот чтобы уже подготовленные материалы собрать вместе (которые и так должны были быть — хоть чужие, хоть свои) — 30 минут хватит.

У нас задания для практических занятий и лабораторных работ, презентации, методические пособия, статьи, конспекты лекций и все что полезно студентам никак не поможет в оформлении УМК. Начальство уже не первый год заставляет срочно переоформлять УМК, изменив сведения о материально-технической базе (которой нет в реальности), сведений о литературе (обязательно фиктивных и не имеющих отношения к литературе реально используемой), проводимых часах (как правило фиктивных и не совпадающих с часами в карточке), компетенциях и прочей педагогической лабуде (мы постоянно пересчитываем проценты занятий в интерактивной форме, игровой форме …). Каждый раз мы умк переделываем, чтобы выбросить в мусорку. Какая польза от этого студентам? Только вред.

в «письмах из деревни» Энгельгард описывает свой опыт работы с чиновничими приказами, он это даже както назвал по особому: все приходящие приказы и распоряжения кладутся в стопочку ожидающих, выдерживаются в ней какойто срок (у него кажись несколько месяцев был), и только выдержавшие принимаются к исполнению. за срок выдержки на большинство приказов приходили их отменяющие или изменяющие. таким способом он наладил свою служду спокойною и бескофликтною. вобщем — читайте Энгельгарда!

Это в рассказах и сказках можно отложить приказ в стопочку отстояться. А в жизни, если к утру не сделаешь, нагоняй получи завкаф и декан, а преподаватель, в лучшем случае, 0.001 ставки в следующем учебном году …

Вообще, складывается впечатление, что «мо», за большую зарплату наняла начальников-управленцев уничтожить все разумное в ВУЗах. Ведь фанаты выживают и работают даже за нищенскую зарплату.

Я в вузе работаю давно. Начинала писать лекции, будучи молодым кандидатам наук, по программам, которые присылали в то время в вузы из министерства просвещения РСФСР (так тогда оно называлось). Эти программы не само министерство разрабатывало, а давало поручения выдающимся учёным и преподавателям. Эти программы до сих пор у меня есть. Они так и остались базой, конечно, вносим дополнения в соответствии с новым, что появляется в науках. Теперь, пишут, что у вузов автономия, пишите, что хотите. Но почему бы не ориентироваться на высокие стандарты, которые предлагают самые уважаемые специалисты, которые остались невостребованными.

Вместо их получаем какую-то лабуду со всеми этими ОК, ПК и проч. Кто только это всё выдумал? Ответ ясен. Сидят в министерстве малокомпетентные специалисты по педагогике (иначе откуда эти ПК), которым надо отрабатывать свои зарплаты и показывать свою значимость. Тем более, каждый год наблюдаем эту свистопляску. Например, взять один из моих предметов. Один год он на 4 курсе длится 2 семестра с экзаменом, в следующий год в 2 раза меньше часов с экзаменом, в следующий год — на 2 курсе с зачётом, а теперь на 4 курс переводится.

При нагрузке доцента в 850 часов и постоянном бумаготворчестве писала по 5 — 6 статей в год с публикациями в зарубежных изданиях и выступлениями на зарубежных конференциях с этой зарплатой в 20 тыс.

Но всё. Достаточно этого рабства и маразма. Увольняюсь.

На это у меня для Вас тоже найдется анекдот — народная мудрость, от инженера из ВНИИРА — они по своему опыту его подправили и расказали. итак: встречаются управляющие менеджеры компанией в ресторане, делятся заботами один говорит — надо както помещения освободить, да народ вроде работает просто так не попреш. друг ему советует — ты требования дисциплины драконовые введи — за опоздание растрел говном из говномета, за перекур в неположеное время штрафуй. через полгода встречаются, тот отчитывается — дисциплиной их закошмарил, много поуходило, но старички пашут. оклады им не повышаю, пермий полишал, все равно работают. друг ему советует — а ты попробуй плату за вход на проходной взимать….

у этого древнего анекдота есть продолжение: «А Вы их дустом попробуйте»